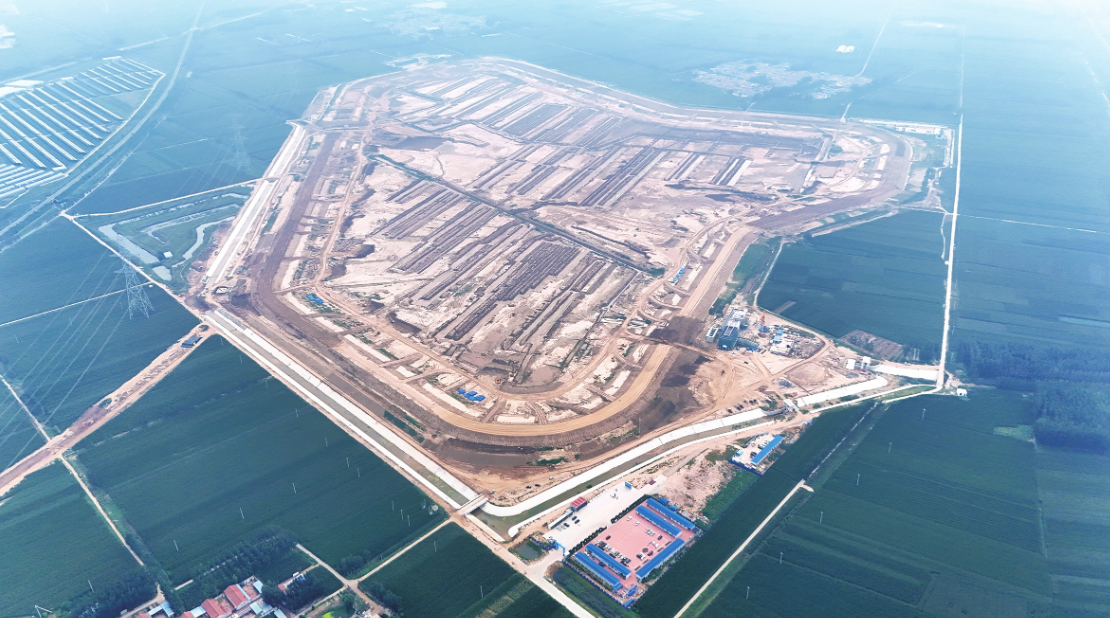

楊莊水庫施工現場。記者董天力攝

□本報記者董天力

9月11日,位于平原縣三唐鄉的楊莊水庫工程施工現場,機械轟鳴,各項建設工作正有序推進。

該工程總投資9億元,總庫容達920萬立方米,建成后將成為中心城區和中國(德州)農業食品創新產業園的重要供水水源,極大提升城鄉供水安全保障能力,有效解決“工程性缺水”和“有水存不住”的現實困境。截至目前,泄水閘、平陵河節制閘已基本完工,出入庫泵站主體結構基本建成,圍壩填筑與供水管道施工均完成約90%,總體工程進度過半。

作為德州市首例全流程智能建造水利項目,楊莊水庫不僅是一項重要的民生工程,更在科技創新與綠色施工方面樹立了行業標桿,成功入選山東省水利工程智能建造試點。項目深度融合大數據、移動互聯、BIM建模、無人機航測和智能感應等現代信息技術,顯著提升了工程管理的精細化水平和建設效率。

在質量控制方面,項目重點引入智能碾壓和智能焊接檢測兩大先進技術。楊莊水庫工程建設管理處工程科科長喬木介紹,智能碾壓系統可實時監控施工參數,有效杜絕傳統作業中的漏壓、超壓現象,不僅提升了土方填筑效率,還大幅提高了驗收合格率。面對龐大的防滲工程量,項目團隊自主研發了便攜式智能焊接檢測儀,實現每一條焊縫數據實時上傳、全程可溯,保障了防滲工程高質量完成。

工程還構建了動靜結合、無死角的安全防控網絡,通過無人機自動巡航與高空監控協同作業,實現對施工區域的高頻次、全覆蓋巡查。AI圖像識別技術可實時捕捉多種現場安全隱患并即時報警,全面強化了施工安全水平。

在項目指揮中心,智慧大屏成為“透明工地”的中樞神經。數百個傳感器實時回傳各類工況數據,甚至連鋼筋捆扎松緊度都能精準監測。楊莊水庫智能建造平臺研發人員薛慶貞表示,該平臺集成多項智能模塊,打造全流程數字化管理閉環。傳統需要多人數小時完成的質量檢查,現在僅用半小時就能全面掃描完成。

智能建造的優勢同樣體現在物資管理中,通過掃碼入庫與電子秤聯動,實現了建材精細化管理,日常用量與系統預測高度吻合,徹底告別了以往人工統計產生的偏差。此外,項目借助BIM技術將工程分解為數千個單元模塊,實現進度可視化與風險預警。入汛后,團隊通過數字推演優化施工計劃,有效應對天氣影響,進一步縮短了工期。

楊莊水庫建成后,將與丁東、丁莊、大屯水庫共同形成“四庫聯調”供水網絡,每日新增供水能力達12萬立方米,進一步完善德州水資源配置格局。